Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus 2015, bertepatan dengan 16 – 20 Syawal 1436 H. Dalam forum tersebut, para ulama tidak hanya membahas persoalan struktural organisasi. Mereka juga merumuskan panduan moral yang tegas bagi kehidupan bernegara. Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah praktik obral janji dalam kontestasi kekuasaan.Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah menggelar sidang yang krusial.

Dari forum ini lahir keputusan tentang hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan. Keputusan ini merupakan respons langsung atas dinamika politik yang berkembang saat itu.Pada masa kampanye, para calon pemimpin pemerintahan, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, kerap menyampaikan berbagai janji kepada publik demi memperoleh dukungan politik. Setelah jabatan diraih, tidak sedikit janji tersebut yang tidak terpenuhi karena beragam faktor. Padahal, dalam pandangan Islam, janji memiliki kedudukan sebagai utang moral yang wajib ditunaikan.Sementara itu tidak ada mekanisme formal dari suatu institusi resmi yang mampu menagih janji-janji tersebut.

Status Janji Pemimpin dalam Putusan Muktamar NU 2015

Para ulama dalam forum tersebut menetapkan bahwa janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, memiliki dua kategori. Janji dapat tergolong al-wa’du (memberikan harapan baik) dan ada yang masuk kategori al-’ahdu (komitmen).

Terkait status hukumnya, para ulama merumuskan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, apabila janji berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan jabatan sebagai pemimpin rakyat, termasuk program kerja dan pengelolaan anggaran, serta calon pemimpin tersebut memiliki dugaan kuat mampu merealisasikannya, maka hukumnya mubah. Sebaliknya, apabila ia menduga kuat tidak mampu merealisasikannya, maka menyampaikan janji tersebut dihukumi haram.

Kedua, apabila janji berupa pemberian dari dana pribadi yang dijanjikan sebagai imbalan agar dipilih, maka hukumnya haram. Janji semacam ini termasuk dalam kategori risywah karena mengandung unsur suap dalam proses politik. Dalam penetapan keputusan tersebut, para ulama merujuk sejumlah kitab otoritatif sebagai dasar argumentasi. Salah satunya adalah Mausu’ah al-Fiqhiyah yang menjelaskan perbedaan konsep al-wa’du dan al-‘ahdu sebagai berikut:

Berdasarkan definisi ini, para ulama menegaskan bahwa calon pemimpin yang sejak awal menduga kuat tidak mampu merealisasikan janji kampanyenya tidak boleh menyampaikan janji tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumiddin:

Selain itu, para ulama juga menegaskan bahwa janji kampanye berupa pemberian dari dana pribadi sebagai imbalan agar terpilih termasuk dalam kategori risywah yang diharamkan. Hal ini merujuk pada definisi risywah dalam kitab Kasyyaf Istilahat al-Funun wa al-Ulum:

Hukum Mengingkari Janji bagi Pemimpin

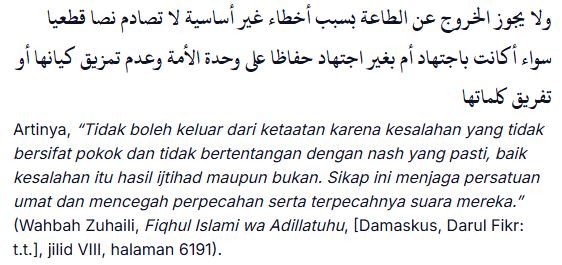

Para ulama dalam forum tersebut menegaskan bahwa pimpinan negara wajib menepati janji kampanye apabila janji tersebut berada dalam lingkup tugas jabatannya dan tidak melanggar prosedur yang berlaku. Pemimpin yang tidak menepati janji wajib diingatkan. Meski demikian, selama ia masih menjabat secara sah, ketaatan kepadanya tetap wajib.Penetapan hukum ini didasarkan pada perintah Allah swt agar setiap komitmen atau perjanjian yang telah diucapkan wajib ditunaikan. Prinsip ini dijelaskan dalam Tafsir at-Thabari:

Keputusan ini dirumuskan oleh sejumlah pakar fiqih di lingkungan Nahdlatul Ulama. Antara lain KH Ahmad Ishomuddin sebagai Ketua Sidang dan KH Dr Abdul Ghofur Maimoen sebagai Sekretaris. Para ulama lainnya yang turut berperan penting dalam keputusan ini adalah KH Mujib Qolyubi, MA, KH Zulfa Mustofa, KH Yasin Asmuni, KH Romadlon Khotib, KH Busyro Mustofa, KH Wawan Arwani, KH Azizi Hasbulloh, KH Najib Bukhori, MA, KH Mahbub Ma’afi, S.Hi, dan lainnya.

Keputusan ini dinilai tepat pada konteks tahun 2015 karena berfungsi sebagai jangkar moral di tengah praktik demokrasi prosedural yang kerap miskin nilai etika. Keputusan tersebut memberi legitimasi moral bagi rakyat untuk menagih janji pemimpin secara kritis dan bertanggung jawab, tanpa keluar dari koridor konstitusional dan tanpa meniadakan kewajiban taat kepada pemimpin yang sah.Hingga kini, keputusan Muktamar NU di Jombang tetap berfungsi sebagai pegangan etis bagi umat dalam menghadapi kontestasi demokrasi lima tahunan.

Bagi para calon pemimpin mendatang, keputusan ini menjadi pedoman moral dalam menjalankan penyelenggaraan negara agar kekuasaan tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab.

Sumber: NU Online